こんにちは、DAIDOKOROアルバイトスタッフのかえでです。

今回の産地研修で訪れたのは滋賀県近江八幡にある『松瀬酒造』さんです。

一面の緑に澄んだ空気、田んぼのあぜ道を歩いたのは久しぶりで、なんだか子供の頃に戻った気持ちになりました。

訪れた人を故郷のように迎え入れてくれる暖かさを感じて、そんな土地での日本酒作りが見られることをとても楽しみに蔵へ向かいました。

DAIDOKOROメンバーでの酒蔵研修は初めて。 企画してくれたのは、バーの日本酒の仕入れを担当するカズキです。カズキは、以前から松瀬酒造さんにお手伝いなどで関わっていたそうで、そんなご縁を私たちにもつないでくれました。

こうして素敵なつながりを持ったメンバーと一緒に働けていることが、なんだか誇らしく、うれしくなります。

松瀬酒造に到着!酒造りを学びます

田んぼ道を進み、松瀬酒造に到着です。

まずは、酒造りについて学びます。

最初に見せていただいたのは、蒸し上がった米をタンクへ移す作業でした。

驚いたのは、蒸し米を放冷機に移す工程や、冷めた米をタンクへ運ぶ工程が、全て人力で行われていたこと。無駄のない連携でどんどんお米が運ばれていく様子は、長い歴史の中で培われてきた人々の知恵を感じました。

発酵の要、麹作りをお手伝い

次に向かったのは麹室(こうじむろ)。麹室とはお米に種麹を振りかけ、麹を作るための部屋。部屋に入ると蒸し暑い夏の日のようです。菌を育てるために温度30℃湿度60%に保たれています。

少しいただけで汗がじんわりと出てくるぐらい。このぐらいが菌にとっては最適だそう。

そしてなんと、床もみ(麹菌がふられた蒸米をよく混ぜ込む作業)を体験させてもらえる事に!

麹室に入れるだけでも貴重な体験なのに作業まで手伝わせてもらえるなんて最高です!

一面に広げられたお米を素手で触るとなんだか愛着が湧いてきて、「美味しい米麹に育ってねー」と気持ちを込めながら作業してきました。いつかあの子達が日本酒になるのかぁ…

巨大なタンクに落ちないように…櫂入れを体験

もう一つ体験させてもらったのが、「櫂入れ(かいいれ)」という作業。

お酒の元になる“もろみ”を大きなタンクの中で、混ぜる作業です。自分たちよりも背の高い「櫂棒(かいぼう)」で混ぜていきます。気を抜いたら、うっかりタンクの中に落っこちちゃいそうなほどの迫力です!

力は入れすぎず、もろみと“呼吸”を合わせるように、リズムよく櫂棒を動かします。

確かに船を漕いでいるよう…?(櫂とは船のオールのこと)。

混ぜるともろみがポコポコと生きているようでとっても可愛かったです。

酒蔵を飛び出して、酒米の田んぼへ

酒造見学のあとは、松瀬酒造が酒米を育てている田んぼへ。

松瀬酒造のある竜王町には様々な土壌があることが特徴だそうです。

車で十数分移動しただけで土質が全く違っていて、その違いを自分たちの目で見て、手で触って感じることができました。

米の個性を活かす”土壌別仕込”

土の違いは米の味にも影響し、その個性を活かしたのが”土壌別仕込”です。

使う水や精米歩合など、米以外の製造方法は全て同じで米の違いだけで味の違いが出るという面白い試みです。

地域の特徴を活かして、その土地でしか作れない酒を追い求められている事に地元への愛を感じました!!

利酒に挑戦!

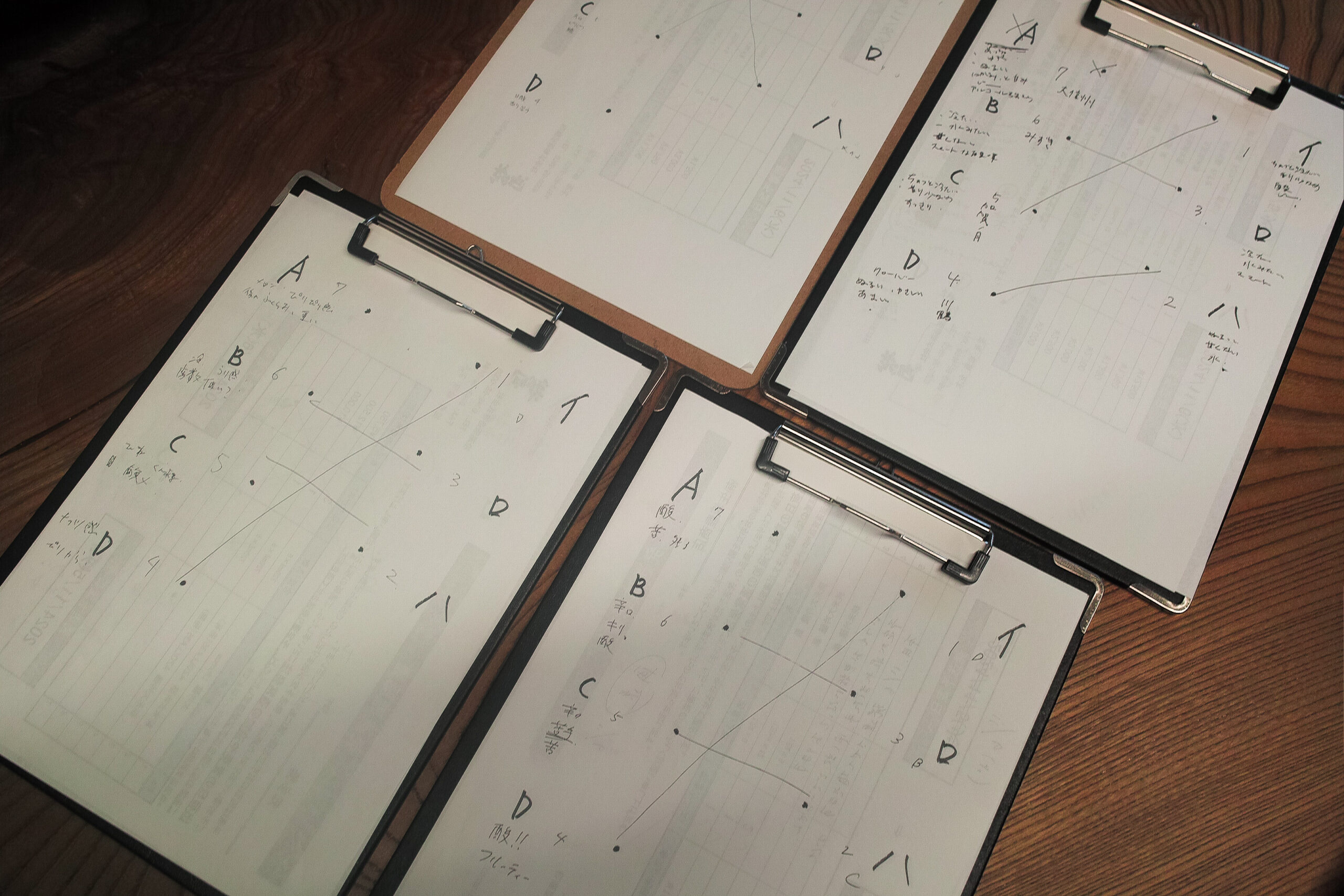

4種類のお酒A~Dを飲み、そのうちの3つが「イ・ロ・ハ」のどれに対応しているかを当てるとのこと。

「深く考えずまずはやってみよう!」と、飲み始めましたが、めっちゃ難しいぞ…?

飲み進めるうちに何が何だか分からなくなっていく事態に、みんな首を傾げながら大苦戦。

結果、1回目は全問正解はおらず全滅でした笑

その後、松瀬さんの解説を聞いて2回目に挑戦。

日本酒好きを公言していた2人は見事全問正解することができ、なんとか面目を保てました…笑

ちなみに松瀬酒造さんでは、毎日仕事終わりに皆さんでこうした利酒を行なっているそう。

「杜氏(とうじ)」さんが1人で味を決めるのではなく、全員が酒の味の理解を深め、みんなでお酒造りに取り組まれている、そんな温かな現場の空気に、なんだか心が温かくなりました。

今回の研修でDIDOKOROに日本酒を語れるスタッフが増えました!

日本酒好きの方、ぜひぜひ話しかけてください!